那須連山の火山活動で一番古いのは、甲子旭岳で約60万年前。三本槍岳は40万年前、南月山は20万年前、そして茶臼岳は3万年前と言われており、現在も火山活動が続いている那須連山で唯一の活火山です。

茶臼岳の大きい噴火は、答え 1410年 (応永17年)3月5日に起こった噴火で、この時は180余名の死者と牛馬多数の被害が出たと言われます。

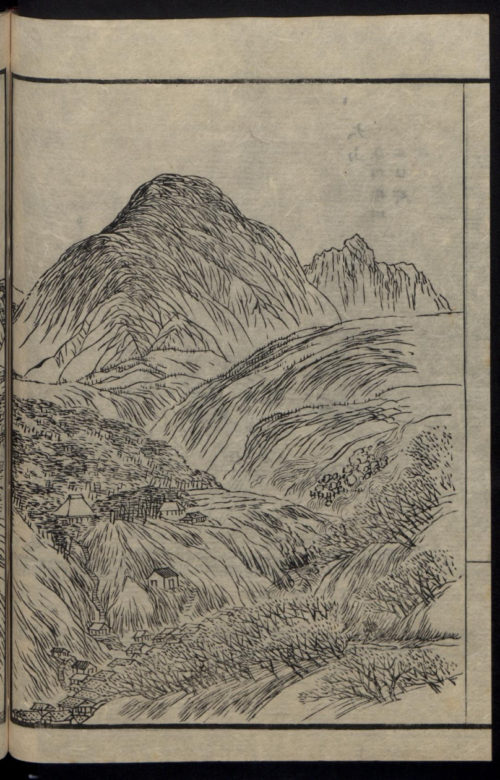

江戸時代の1,804年(文化元年)に出版された「日本名山図会」は、谷文晁が那須山の絵を描いていますが、現在の形とは異なるため、これ以降の1846年(弘化3年)の噴火で山の形が変わったものと推測されます。

それ以降は、1881年(明治14年)7月に茶臼岳が噴火、鳴動、噴石、降灰あり。1953年(昭和28年)10月に小噴火。旧火口の西側斜面で噴火し、降灰は南6㎞に及んだと言われます。

一番最近で“噴火”と認められて、降灰を記録した噴火は1960年(昭和35年)10月に「微噴火、噴石」との記録が、日本火山総覧(第3版・気象庁編2005年版)に記載されていて、これ以降は噴火の記録はありません。

噴火の記録は最近は無いものの、茶臼岳は“活火山”であることに変わりありません。いつ噴火してもおかしくない状態を忘れずに、情報はちゃんと入手しておくようにしましょう。

那須町防災マップ「那須岳火山防災について」PDFはこちらから

那須町防災マップ「那須岳」

〈Dai〉

▽

【那須学Q&A】は、那須町・那須高原・那須エリアのことをQ&A方式で解説していくものです。参照元情報は、社団法人那須観光協会発行の「那須検定公式テキストブック」「那須学物語」などを参考にしております。これらの情報が那須に移住しようとお考えの皆様方の、那須の知識を増やし那須人になるきっかけになればと思います・・・。

【那須学Q&A】は、那須町・那須高原・那須エリアのことをQ&A方式で解説していくものです。参照元情報は、社団法人那須観光協会発行の「那須検定公式テキストブック」「那須学物語」などを参考にしております。これらの情報が那須に移住しようとお考えの皆様方の、那須の知識を増やし那須人になるきっかけになればと思います・・・。▽

※那須高原の那須町に移住してきた筆者が、那須にとけ込んだ人を“那須人(なすびと)”と称し、那須好きの人たちに那須の様々な観光情報を提供することで、“那須人”になってもらいたいと、このブログを開設しています。何か知りたいこと、聞きたいことがありましたら《Contact Us》までどうぞ。

※那須高原の那須町に移住してきた筆者が、那須にとけ込んだ人を“那須人(なすびと)”と称し、那須好きの人たちに那須の様々な観光情報を提供することで、“那須人”になってもらいたいと、このブログを開設しています。何か知りたいこと、聞きたいことがありましたら《Contact Us》までどうぞ。